El duelo es el precio del amor

Foto Centro de Humanización de la Salud

El duelo es el precio del amor

Morir es lo más humano que hay, nada es tan cierto, tiene un inmenso poder humanizador

Experiencias vividas desde adentro, diferencias generacionales, culturales. La pérdida duele porque amamos. La dignidad intrínseca al ser humano nos allana el camino, nos predispone a una despedida más serena. Agradecer, aceptar, perdonar, celebrar la partida.

María Pilar Martínez Barca

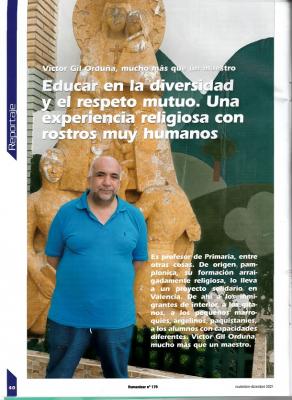

José Carlos Bermejo Higuera es doctor en Teología Pastoral Sanitaria, Máster en Bioética, Counselling e Intervención en Duelo. Especializado en cuidados paliativos y atención a enfermos terminales.

Director del Centro de Humanización de la Salud y del Centro San Camilo: Centro Asistencial; fundador del Centro de Escucha. Vicario Provincial de la Orden de los RR. Camilos (2014), Delegado General de la Provincia Española (2015), Superior Provincial desde 2022, el primer religioso no ordenado que lo es en la historia de la Iglesia. Profesor en varias universidades. Autor de más de cincuenta libros.

Cuando duele el amor

¿Qué es el duelo?

El precio del amor. El proceso de perder a un ser querido. Si todo va bien, es un proceso adaptativo, aceptar y aprender a vivir sin él, con esa amputación que la muerte de alguien amado supone en nosotros.

Luto y duelo.

Aprendemos a expresar externamente, de una determinada manera, influidos por la cultura, estamos de luto. Si hacemos un proceso interior, a nivel emocional, cognitivo, espiritual, de integración del sufrimiento, del trabajo de recolocación de nuestro ser en el escenario en el que él ya no está: eso es el duelo.

¿Algún acontecimiento cercano?

Tenía 7 años cuando murió mi abuelo, y 14 cuando murió mi hermano de muerte súbita. He perdido a mis padres. La muerte de mis referentes en clave formativa, y de mi mejor amigo, me han marcado. Algunos de estos duelos los califico de complejos, poco reconocidos socialmente, como el del amigo.

¿Ha cambiado la vivencia desde nuestros abuelos?

Estamos enganchados a lo digital. Asistimos a una muerte seca, a secas, con menos fluidos, relaciones y procesos participativos, más intervenida técnicamente. La muerte de generaciones anteriores era más doméstica, más acompañada familiarmente, dotada de recursos comunitarios y espirituales para su abordaje saludable. Era más patente su poder humanizador.

¿Y con la pandemia?

El aislamiento impuesto hizo de nuestras casas tanatorios, que los restos mortales no se vieran, los cortejos fúnebres desapareciesen, los ritos comunitarios fueran imposibles y el mundo digital se reforzara.

Las posibilidades del duelo digital van en aumento. Podemos hacer testamento, darnos cita con los deudos en las redes, reconstruir al fallecido a partir de su rastro, seguir interactuando. Las posibilidades crecen y la ética no hace su trabajo de discernimiento a igual velocidad. Paradójicamente, cerramos los ataúdes en los tanatorios.

Tantos duelos como personas

¿Por qué duelen las pérdidas?

Nos vinculamos de manera significativa, reforzamos nuestra interdependencia, nos hacemos codependientes. La muerte de seres queridos nos arranca algo de nosotros y, porque amamos, nos duele su ausencia, se nos hacen laboriosas emocionalmente las tareas que nos dejan pendientes.

¿Hay diferentes duelos?

Tantos como personas, cosas y roles que podemos perder. Cuando un ser querido muere, si lo vemos venir, elaboramos nuestro duelo anticipado, con su valencia adaptativa. Tras fallecer, podemos vivir un duelo más o menos normal o se puede complicar. Puede retrasarse, cronificarse, dificultarse su expresión social por no autorizado, hacerse ambiguo, congelarse… o, en el peor de los casos, volverse patológico.

El sufrimiento es subjetivo. No solo depende del rol que desempeñaba el fallecido, sino del vínculo. Además influyen otras circunstancias: la salud mental del doliente, los recursos con los que cuenta, las experiencias previas. Aparte de factores como las herencias, el impacto económico, la afectación a la sexualidad…

Cuando podemos acompañar a un ser querido en el proceso de morir, nos vamos adaptando, “pagando la factura” del amor y aceptando la limitación, incluso deseando el desenlace. Un buen duelo anticipado ahorra complicaciones posteriores. Si la persona no manifiesta sus sentimientos, se puede retardar; en particular, si invierte mucha energía en tareas logísticas y escucha poco al corazón.

¿Qué valor cobra el rito?

Un gran potencial humanizador, permite a la comunidad expresar su apoyo social, emocional, espiritual. Honra la memoria, dignifica la vida, refuerza la identidad del individuo fallecido y su significado para quienes quedamos.

Una salida humana

¿Existen diferentes modelos culturales?

Las culturas se hacen de costumbres. Tienen sus latitudes, su carácter tradicional, se transmiten de generación en generación. Hay muchas diferencias entre unas y otras. Algunas tradiciones se encarnan de manera relevante en las religiones.

¿Estamos preparados para despedirlos?

Venimos preparados de fábrica, con recursos físicos, psicológicos, sociales, espirituales, para atravesar crisis de gran impacto. Pero hay elementos que pueden aumentar tanto la vulnerabilidad que conviertan al duelo en letal.

¿Ocultamos la muerte? ¿O la idealizamos, deseando morir como santos?

Ambas cosas. Hoy es difícil encontrarse con un cortejo fúnebre, hablar en tertulia sobre la muerte. Pero hay iniciativas que lo proponen, una contracultura humanizadora. Los santos murieron como pudieron y les dejaron. Lo escribí en La muerte apropiada. Hay quien murió invadido de culpa, y quien lo hizo en paz; dejándose consolar entrañablemente y aceptando o pidiendo ayuda que fue desoída.

¿Cómo vivir con paz esos últimos momentos?

Hay una dignidad no propia de la muerte, sino como seres humanos, la dignidad ontológica. Pero podemos dar al morir otra dignidad desde la conducta, la ética, los valores encarnados y las virtudes vividas. Dignificamos el morir no solo cuando decidimos cuándo (según algunos), sino cuando conjugamos verbos como agradecer, aceptar, perdonar, despedirse, celebrar, cultivar la esperanza.

La fe y algunos médicos aseguran que es un cambio de esfera.

Se lo dejamos a Dios. No hay resurrección sin muerte. Los creyentes dejamos todo en sus manos y la confianza en Él nos dice que la muerte no tiene la última palabra.

¿Es humano el morir?

Es lo más humano que hay. Nada es tan cierto. Tiene un inmenso poder humanizador si dejamos que la vulnerabilidad y la fragilidad máximas den densidad al instante, al momento, a la sucesión de momentos únicos e irrepetibles.

SUMARIOS

“La muerte de generaciones anteriores era más doméstica”

“Los ritos tienen un gran potencial humanizador”

“Agradecer, aceptar, perdonar, despedirse, celebrar, cultivar la esperanza”

(Humanizar, Nº 197 (Madrid -noviembre-diciembre 2024-).